新闻动态

- 发布日期:2025-04-14 05:09 点击次数:126

1986年的一个深夜,大冶有色金属公司的电报室里突然响起了急促的滴答声。值班员连忙接收这封来自北京的加急电报,上面写着:"请赵开义同志速来北京。"落款是"汪荣华"。这个名字虽然陌生,但"北京"二字却让值班员意识到事态的严重性。他立即通知了公司领导,很快,这个消息就传到了赵开义的耳中。

赵开义,这个在大冶有色金属公司默默工作多年的普通员工,为什么会收到如此紧急的召唤?他与北京又有什么样的联系?更令人好奇的是,这个神秘的"汪荣华"又是何许人也?为什么她会在深夜发出这样一封紧急电报?

当赵开义拿到这封电报时,他的脸色瞬间变得凝重。他似乎意识到了什么,眼中闪过一丝不安和担忧。他立即开始收拾行李,准备启程前往北京。究竟是什么样的原因,让这个平日里低调的老人如此着急?他在北京又将面对什么样的情况?这一切,都笼罩在一层神秘的面纱之下。

一、赵开义的紧急北上

1986年6月的一个深夜,大冶有色金属公司的电报室里突然响起了急促的滴答声。值班员王明快步走到电报机前,接收这封来自北京的加急电报。当他看清电报内容时,不由得吃了一惊。电报上简短而紧急的文字写道:"请赵开义同志速来北京。"落款是"汪荣华"。

王明虽然不认识这个汪荣华,但他知道赵开义。赵开义是公司的老员工,平日里为人低调,很少引人注目。但此刻,这封来自北京的电报却让赵开义成为了关注的焦点。

电报室的电话铃声打破了深夜的寂静。王明向公司领导汇报了这一紧急情况。领导听后立即指示:"马上通知赵开义同志,务必确保他收到这个消息。"

凌晨两点,赵开义家的门被急促的敲门声惊醒。他披衣而起,打开门,看到了神色紧张的公司通讯员。"赵师傅,北京来电报了,说请您速去北京。"通讯员将电报递给赵开义。

赵开义接过电报,仔细阅读着上面的每一个字。当看到"汪荣华"这个名字时,他的表情瞬间凝重起来。他没有多说什么,只是点点头,示意自己知道了。

关上门后,赵开义立即开始收拾行李。他的动作很快,但又很有条理,显然不是第一次应对这种紧急情况。他拿出一个老旧的皮箱,里面装入几件换洗的衣物,一些日用品,还有一个看起来有些年头的笔记本。

赵开义的妻子被惊醒,困惑地看着丈夫忙碌的身影。"老赵,这么晚了,你要去哪儿?"她问道。赵开义简单地解释了情况,安抚妻子不要担心,自己很快就会回来。

天还没亮,赵开义就已经站在了大冶火车站的站台上。他的目光望向远方,仿佛在回忆着什么。站台上的人们来来往往,但没人知道这个普通的老人即将踏上一段不平凡的旅程。

火车缓缓驶入站台,赵开义登上了开往北京的列车。坐在座位上,他从口袋里掏出那封电报,又仔细读了一遍。"汪荣华",这个名字让他想起了许多往事。那是刘伯承将军的夫人,如果不是什么紧急情况,她是不会发这样的电报的。

列车开始启动,赵开义的思绪也随之飘向了遥远的过去。他想起了自己作为刘伯承警卫员的岁月,想起了那些战火纷飞的日子,想起了刘伯承对他的教导和信任。这些回忆让他更加坚定了尽快赶到北京的决心。

一路上,赵开义几乎没有合眼。他时而望向窗外飞速掠过的景色,时而闭目沉思。其他乘客都不会想到,这个看似普通的老人,曾经是一位将军的贴身警卫,曾经在战场上出生入死,如今又将面对一次重要的使命。

经过近20个小时的长途跋涉,列车终于抵达了北京站。赵开义拎着他的老皮箱,快步走出车站。北京的阳光照在他略显疲惫的脸上,但他的眼神依然坚定。他伸手拦下一辆出租车,报出了一个地址——301医院。

二、刘伯承与赵开义的渊源

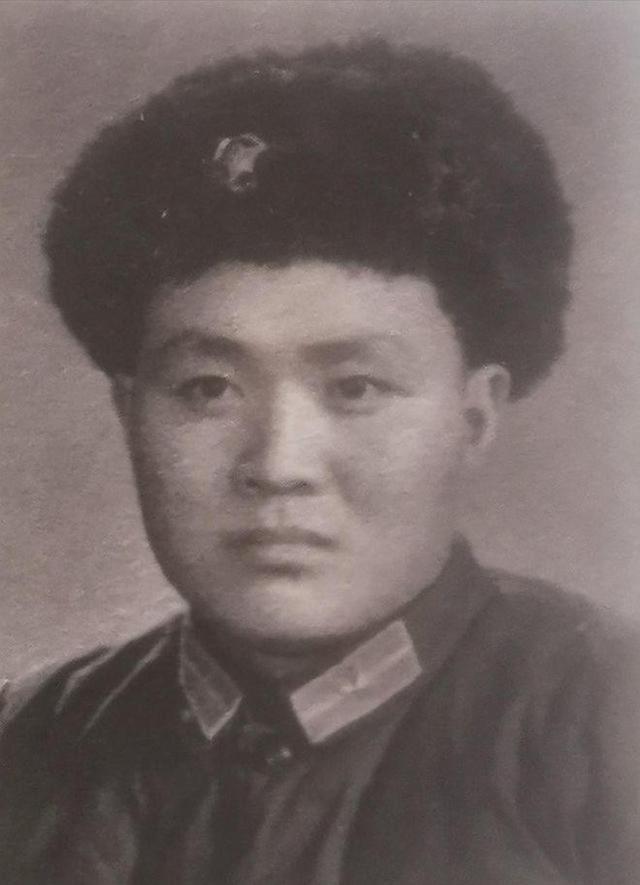

赵开义与刘伯承的故事要追溯到1937年的太行山区。那时,抗日战争全面爆发,刘伯承奉命组建了第129师,开始了艰苦卓绝的抗日征程。正是在这个时候,18岁的赵开义加入了这支英勇的队伍,成为了刘伯承的警卫员之一。

初次见面时,年轻的赵开义被刘伯承的威严所震慑,但更多的是对这位传奇将领的敬仰。刘伯承身材魁梧,目光如炬,一举一动都透露出一位军事家的气质。他对赵开义说:"小伙子,从今天起,你就是我的警卫员了。这个岗位很重要,需要你时刻保持警惕,随时准备为革命牺牲。"这番话深深地印在了赵开义的脑海中,成为了他此后人生的指引。

在接下来的岁月里,赵开义跟随刘伯承南征北战,亲眼目睹了这位将领的卓越军事才能和高尚品格。1940年秋,著名的百团大战爆发,刘伯承率部参与了这场规模空前的对日作战。赵开义作为警卫员,始终紧随刘伯承左右,见证了这场战役的惨烈和辉煌。

有一次,刘伯承率部深入敌后,突袭日军据点。在激烈的战斗中,一颗炮弹在距离指挥部不远处爆炸,弹片四处飞溅。赵开义毫不犹豫地扑向刘伯承,用自己的身体护住了将军。虽然赵开义背部被弹片划伤,但他却坚持不下火线,继续执行警卫任务。这一幕让刘伯承深受感动,他拍着赵开义的肩膀说:"好样的!你是个真正的革命战士!"

战争年代,物资匮乏,生活艰苦。赵开义常常看到刘伯承将自己的口粮分给战士们,自己却只喝些稀粥充饥。有一次,赵开义偷偷给刘伯承留了一个玉米饼,被刘伯承发现后,他非但没有责怪赵开义,反而语重心长地说:"在革命队伍里,首长和战士同甘共苦,这是我们的传统。你要记住,我们的一切都是为了人民。"

除了战场上的英勇,刘伯承对赵开义的教导更多体现在日常生活中。刘伯承虽然出身行伍,但他酷爱读书,常常鼓励身边的年轻人要学习文化知识。他对赵开义说:"打仗需要勇气,但建设新中国更需要知识。你要抓住一切机会学习,将来才能更好地为人民服务。"在刘伯承的影响下,赵开义养成了勤奋好学的习惯,即使在艰苦的战争环境中,也坚持学习文化知识。

1941年,形势严峻,刘伯承决定将年幼的儿子刘太行送往延安。他将这个重要任务交给了赵开义。这个决定不仅体现了刘伯承对赵开义的信任,也成为了赵开义人生中一段难忘的经历。赵开义深感责任重大,他将刘太行背在身上,日夜兼程,穿越敌人封锁线,历经千辛万苦,终于将孩子安全送到了延安。

这段经历让赵开义更深刻地理解了革命事业的艰辛,也让他与刘家建立了更加深厚的感情。回到部队后,刘伯承对赵开义说:"你不仅是我的警卫员,更是我们刘家的恩人。这份情谊,我们永远不会忘记。"

随着抗日战争的胜利,刘伯承的职务不断提升,但他对赵开义的信任和器重始终如一。在解放战争期间,赵开义继续追随刘伯承南征北战,参与了多次重要战役。每一次战斗,都让赵开义更加敬佩刘伯承的军事才能,也让他更加坚定了跟随刘伯承为革命事业奋斗的决心。

新中国成立后,刘伯承虽然身居高位,但对赵开义的关心从未减少。他时常关心赵开义的工作和生活,鼓励他继续学习,不断进步。赵开义也始终牢记刘伯承的教诲,在平凡的岗位上默默奉献,用自己的实际行动传承着革命精神。

这段跨越数十年的情谊,不仅是个人之间的感情,更是一段波澜壮阔的革命历史的缩影。它见证了中国人民在艰苦岁月中的坚韧不拔,也彰显了革命同志之间的深厚情谊。如今,当赵开义踏上前往北京的列车,那些与刘伯承并肩作战的记忆再次浮现在眼前,让他更加坚定了此行的决心。

三、赵开义赶到北京

赵开义抵达北京301医院时,已是傍晚时分。医院大门前,来往的人群中有不少身着军装的高级军官,这让赵开义意识到情况可能比他预想的更加严重。他快步走进医院大厅,向接待处的护士询问刘伯承将军的病房。

护士听到刘伯承的名字,神色立即变得严肃起来。她仔细核对了赵开义的身份后,才告诉他刘伯承将军所在的楼层和房间号。赵开义乘电梯上楼,电梯里挤满了医护人员和探病的军官,空气中弥漫着一种凝重的气氛。

当赵开义来到指定的楼层时,他看到走廊里站满了人,有的是医院的工作人员,有的是前来探望的高级将领。他们的脸上都带着忧虑的神色,低声交谈着。赵开义向其中一位认识的老同志打听情况,得知刘伯承将军的病情已经非常危急。

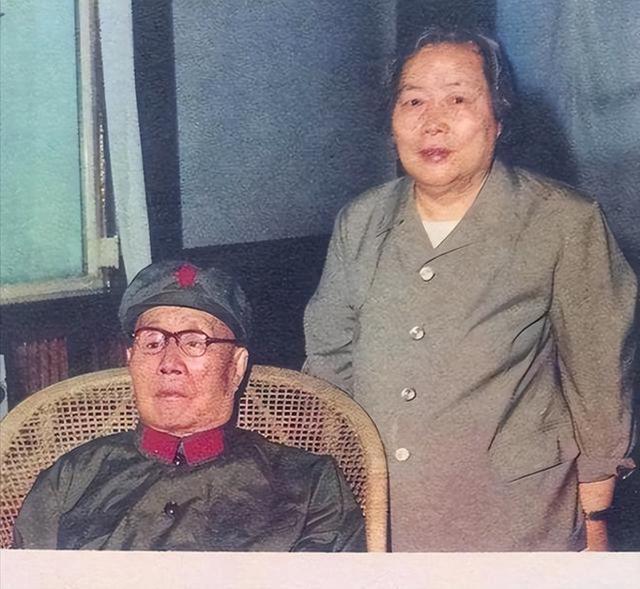

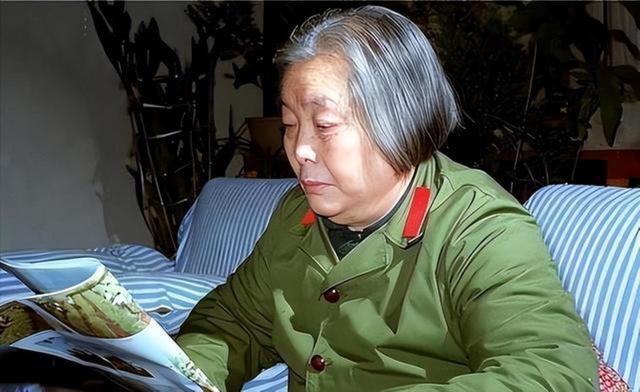

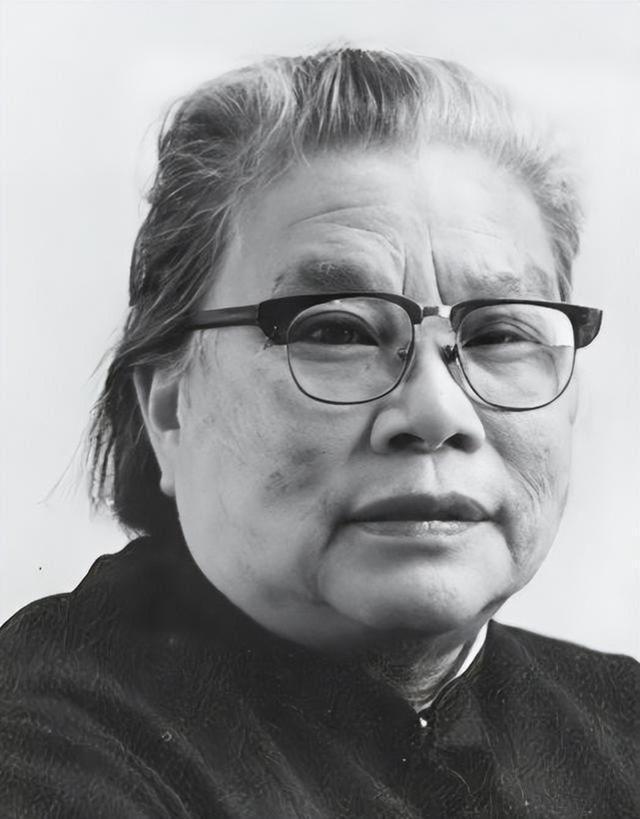

赵开义刚要往病房走去,却被一位警卫员拦住了。就在这时,病房的门开了,一位身材瘦小的妇人走了出来。她的眼睛红肿,显然刚刚哭过。这位妇人正是刘伯承的夫人汪荣华。

汪荣华一眼就认出了赵开义,快步走上前来,握住他的手说:"老赵,你终于来了。"她的声音哽咽,显得异常疲惫。赵开义看着昔日英雄的夫人如此憔悴,心中不禁一阵酸楚。

汪荣华将赵开义拉到一旁,低声说道:"老刘的病情很不好,医生说...说可能撑不过今晚了。"她停顿了一下,似乎在努力控制自己的情绪,"他一直念叨着要见你,我这才给你发了电报。"

赵开义听到这个消息,身体不由得颤抖了一下。他没想到自己离开大冶时,刘伯承将军的情况已经如此危急。他深吸一口气,平复了一下情绪,然后问道:"我现在能进去看看将军吗?"

汪荣华点点头,领着赵开义走向病房。她轻轻推开门,示意赵开义进去。病房里,刘伯承躺在病床上,周围是各种医疗仪器。尽管身患重病,刘伯承的面容依然保持着往日的威严。

赵开义走到床边,轻声唤道:"将军,我是赵开义,我来看您了。"刘伯承缓缓睁开眼睛,目光聚焦在赵开义脸上。他的嘴唇动了动,似乎想说什么,但最终只发出了微弱的声音。

赵开义俯下身,仔细听着刘伯承的话。刘伯承断断续续地说着,内容大多是关于往日的战争岁月,以及对国家未来的期望。赵开义一边听,一边不停地点头,眼中含着泪水。

就在这时,刘伯承突然握住了赵开义的手,用尽全力说道:"老赵,你...你是个好同志。我有个...最后的请求..."他的声音越来越微弱,赵开义不得不将耳朵贴近刘伯承的嘴唇才能听清。

刘伯承艰难地说出了他的最后愿望:希望能够捐献遗体,为医学研究做出贡献。赵开义听完,郑重地点了点头,表示一定会完成将军的遗愿。

就在赵开义准备回应时,病房里的仪器突然发出刺耳的警报声。医生和护士们迅速冲进来,开始紧急抢救。赵开义被护士推到一旁,只能眼睁睁地看着医护人员忙碌的身影。

经过一番努力,刘伯承的生命体征暂时稳定下来。医生告诉赵开义和汪荣华,刘伯承的情况非常危急,随时可能发生变化。他们建议家属做好心理准备,并且轮流陪护,以便及时应对任何情况。

赵开义主动提出要留下来照顾刘伯承。汪荣华感激地看了他一眼,点头同意了。就这样,赵开义开始了他的守护,坐在病床旁,目不转睛地盯着监护仪上跳动的数字,生怕错过任何细微的变化。

夜幕降临,病房里只剩下仪器的滴答声和刘伯承微弱的呼吸声。赵开义坐在那里,回想着过去几十年与刘伯承共同经历的点点滴滴。那些峥嵘岁月仿佛就在眼前,让他既感慨万千,又倍感责任重大。

此时的赵开义,不仅仅是在守护一位病重的老将军,更是在守护一段即将逝去的历史。他知道,自己肩负着一个重要的使命,那就是完成刘伯承将军的最后心愿,让这位为国家和人民奋斗一生的英雄,能够在生命的最后时刻依然为祖国做出贡献。

四、刘伯承逝世

1986年10月7日凌晨3点45分,北京301医院的病房里,监护仪上的数字突然发生了剧烈的波动。赵开义立即按下了呼叫铃,医护人员迅速涌入病房,开始紧急抢救。然而,尽管医疗团队竭尽全力,刘伯承的生命体征还是在一点点消失。

清晨5点30分,主治医生神色凝重地走出病房,向等候在外的家属和赵开义宣布了这个不幸的消息:刘伯承同志因病医治无效,于1986年10月7日凌晨5时27分在北京逝世,享年95岁。

消息传出后,整个医院陷入了一片悲痛之中。赵开义站在病房门口,看着医护人员为刘伯承整理遗容,心中五味杂陈。他想起了昨晚刘伯承交代的最后愿望,立即向汪荣华和刘家其他成员转达了这个请求。

刘家人经过短暂的讨论,一致同意尊重刘伯承的遗愿。汪荣华泪眼婆娑地对赵开义说:"老刘一生为国为民,即使在生命的最后时刻,还在想着如何为国家做贡献。我们一定要完成他的心愿。"

赵开义点头应允,立即着手联系相关部门,安排捐献遗体的事宜。与此同时,刘伯承逝世的消息迅速传遍了整个北京,许多高级官员和军方将领纷纷赶到医院吊唁。

上午9点,中央领导同志来到医院,向刘伯承遗体告别。他们对刘伯承一生的贡献给予了高度评价,并对其家属表示深切慰问。赵开义站在一旁,听着这些讲话,更加深刻地感受到刘伯承在中国革命和建设事业中的重要地位。

下午2点,按照刘伯承生前的遗愿,他的遗体被送往北京医学院。院方为了表示对这位伟大革命家的敬意,特意安排了隆重的接收仪式。医学院的师生们列队欢迎,向这位为医学事业做出最后贡献的老将军致以最崇高的敬意。

赵开义全程陪同刘伯承的遗体,直到完成所有移交手续。在离开医学院时,一位年轻的医学生走上前来,对赵开义说:"刘伯承将军的无私奉献精神将永远激励我们前进。我们一定会珍惜这份宝贵的资源,为祖国的医学事业做出更大的贡献。"

听到这番话,赵开义不禁红了眼眶。他知道,刘伯承的精神将通过这种方式得以传承和发扬。

回到医院后,赵开义协助刘家处理各项后事。他们收到了来自全国各地的大量唁电和吊唁信,其中不乏昔日战友和下属的深情回忆。赵开义帮忙整理这些材料,每读一封都仿佛在重温那段峥嵘岁月。

10月9日,中央举行了刘伯承同志追悼会。会场布置庄严肃穆,前来悼念的人群络绎不绝。赵开义作为刘伯承生前的警卫员和亲密战友,被安排在前排就座。他看着主席台上刘伯承的遗像,往事如潮水般涌来。

追悼会上,中央领导同志发表了悼词,高度评价了刘伯承同志的一生。他们称赞刘伯承是"中国人民解放军的缔造者之一,久经考验的忠诚的共产主义战士,杰出的无产阶级革命家、军事家,党和国家的卓越领导人"。

在悼词中,特别提到了刘伯承同志临终前的遗愿。这一无私的举动在与会者中引起了强烈的反响,许多人为之动容。赵开义听着这些话,更加坚定了要将刘伯承的精神传承下去的决心。

追悼会结束后,赵开义婉拒了其他人的邀请,独自一人来到北京西郊的八宝山革命公墓。他站在刘伯承生前好友徐向前元帅的墓碑前,陷入了沉思。虽然刘伯承的遗体已经捐献,无法安葬于此,但赵开义觉得,这里依然是最适合缅怀这位伟大将领的地方。

夕阳西下,金色的余晖洒在革命公墓的碑林上。赵开义缓缓走出公墓,他知道,接下来的日子里,他将肩负起传承刘伯承精神的重任。刘伯承虽然离开了,但他的精神将永远激励后人不断前进。

五、赵开义返回大冶

刘伯承将军的追悼会结束后,赵开义马不停蹄地踏上了返回大冶的路程。这次北京之行,让他深感肩上责任的重大。作为刘伯承将军生前的警卫员和亲密战友,他觉得有义务将刘伯承的精神和遗志带回大冶,传播给更多的人。

1986年10月12日,赵开义乘坐的火车缓缓驶入大冶火车站。站台上早已聚集了不少人,其中包括当地政府的官员、退伍老兵以及普通群众。他们得知赵开义参加了刘伯承将军的追悼会,特意来迎接他,希望能听到一些第一手的消息。

赵开义一下火车,就被热情的群众围住了。大家七嘴八舌地询问着刘伯承将军的情况。赵开义看着这些关切的面孔,决定在火车站举行一个简短的通报会。

在火车站的候车室里,赵开义向在场的人详细讲述了刘伯承将军生前的最后时刻,以及他捐献遗体的崇高举动。当赵开义说到刘伯承将军即使在生命的最后一刻,仍然在想着如何为国家做贡献时,许多人都不禁落泪。

一位退伍老兵站起来说:"刘伯承将军真是我们的榜样啊!我们一定要学习他的精神,继续为国家做贡献。"这番话引起了在场所有人的共鸣,大家纷纷表示要传承和发扬刘伯承将军的精神。

通报会结束后,大冶市的领导邀请赵开义到市政府坐一坐。在市政府的会议室里,赵开义向市领导详细汇报了刘伯承将军逝世的经过,以及中央对刘伯承同志一生的高度评价。市领导听后,决定在全市范围内开展学习刘伯承精神的活动。

第二天,赵开义应邀来到大冶市第一中学,向学生们讲述刘伯承将军的事迹。他特别强调了刘伯承将军对教育的重视,以及他在晚年仍然坚持学习的精神。赵开义的讲述深深打动了在场的师生,许多学生表示要以刘伯承将军为榜样,刻苦学习,将来为国家做贡献。

接下来的几天,赵开义马不停蹄地走访了大冶市的多个乡镇和企业。在每个地方,他都不厌其烦地讲述刘伯承将军的事迹,传播他的精神。在大冶钢铁厂,赵开义向工人们讲述了刘伯承将军如何在战争年代重视后勤工业的发展,以及他对新中国工业建设的贡献。工人们听后备受鼓舞,纷纷表示要以更大的热情投入到工作中去。

在大冶市的一个偏远山村,赵开义遇到了一位年过八旬的老人。这位老人年轻时曾在刘伯承将军的部队服役。当赵开义讲述刘伯承将军最后的心愿时,老人激动地说:"咱们老首长真是没得说啊!这么大年纪了还想着为国家做贡献。我虽然年纪大了,但也要学习老首长的精神,多为村里做些力所能及的事。"

赵开义的这些活动在大冶市引起了强烈反响。许多人开始自发地学习和宣传刘伯承将军的事迹。大冶市图书馆专门开辟了一个"刘伯承将军纪念专区",收集和展示有关刘伯承将军的书籍和资料。当地的文化馆也组织了一个"学习刘伯承精神"的文艺汇演,通过歌舞、戏剧等形式,生动地展现刘伯承将军的一生。

10月底,大冶市委决定在市里建立一个刘伯承将军纪念馆。他们邀请赵开义参与筹建工作,希望能借助他的亲身经历,更好地展现刘伯承将军的生平事迹。赵开义欣然接受了这个邀请,他认为这是传承刘伯承精神的又一个重要平台。

在筹建纪念馆的过程中,赵开义贡献了许多珍贵的资料和回忆。他还联系了一些曾经与刘伯承共事过的老同志,收集他们的回忆和纪念物。这些努力使得纪念馆的内容更加丰富和真实。

1987年2月,刘伯承将军纪念馆正式落成。开馆当天,大冶市的干部群众踊跃参观,纪念馆内外人潮涌动。人们在参观中深深感受到了刘伯承将军的伟大人格和崇高精神。许多参观者在留言簿上写下了自己的感想和决心,表示要学习刘伯承将军的精神,为国家的发展贡献自己的力量。

看着纪念馆内熙熙攘攘的人群,赵开义感到欣慰。他知道,通过这些努力,刘伯承将军的精神已经在大冶这片土地上生根发芽,并将继续影响更多的人。尽管刘伯承将军已经离世,但他的精神将永远活在人们心中,激励后人不断前进。